《风起陇西》也为历史剧改编提供了一个思路,那就是在历史的缝隙中,创作者如何大胆想象小人物的生活,从小人物的命运见时代起伏。《潜伏》中的余则成与翠平、《风起陇西》的荀诩和陈恭,他们都是杜撰的人物,但他们浓缩了某种典范精神,从知其不可为而为之,到为信仰牺牲自我,再到“在乎具体的人”。

宗城

青年作家

《风起陇西》是值得被深入讨论的一部国产剧,在历史剧乏善可陈的这一年,这部“谍战历史剧”在历史缝隙中做文章,从三国的冷饭中炒出了新意,它到底做对了什么,又有哪些问题值得继续思考,我们不妨一说。

底色:在历史空白处玄思

路阳是一位讲究、克制的导演。《绣春刀》系列是他的代表作,而《风起陇西》的底色与前者一脉相承——冷酷、肃杀,又流露出对充满信念之人的恻隐之心。在历史的空白处玄思,路阳注重武术技法的实用性、镜头语言的工整,他喜欢先做减法,再扩充细节的层次,这些特点都是《风起陇西》具有电影感的原因。

在情节上,这部剧设计了三重翻转——大小烛龙、陈恭的间谍身份与最终结局的翻转。短短24集,内容紧凑。这在国内影视剧里已是难得;在美术上,该剧采用极简主义美学风格,搭配中国山水墨色,清幽、冷峻、古意黯然,从角色到建筑都遵循着对称之美;在主演上,陈坤依然是国内演古装戏最好的几个中生代男演员之一,白宇延续了《沉默的真相》江阳一角的质感,其他角色也表演得当,尤其是聂远的表演令人称赞。

它的内核无非是一句话:“谁人手中子,扮做弈棋人。”这部剧要讽刺的恰恰是具有“上位者心态”的人,你以为你是上位者,其实你只是棋子,你以为自己是弈棋人,原来不过是手中子。剧中真正把人当人看的只有三个人——荀诩、陈恭、诸葛亮。

荀诩真正在乎每一条无辜的人命,他就像《沉默的真相》里的江阳,他的眼里不只有大局,还有具体的人,但因为这样,他被开了上帝视角的观众嘲笑,批评他愚蠢、幼稚、没有大局观意识,戏剧内和戏剧外在此成了精彩的互文,“棋子们”把自己代入为上位者于是狠狠地嘲笑下位者,却不明白他们嘲笑的却是现实中唯一在乎他们的人,那些在乎具体人命胜过大局观的一个个锲而不舍追求真相的江阳。

陈恭比荀诩有智慧,如果他愿意,他可以继续做一个优秀的间谍,深入到曹魏高层窃取情报。但他在经历蜀汉党争内斗和至亲之人的死亡后看破了一切,政治权力皆是过眼云烟,他最后宁愿一死而不再做那奔忙的棋子,因为相比起蜀汉他有更在乎的人,奔忙于曹魏与蜀汉他明白两家原来没有根本区别,诸葛丞相也只能延缓蜀汉的消亡而不能扭转大局。他放下了执念,认清了棋局的虚妄,于是他走得坦然。

诸葛亮是剧中政治理想主义的象征,也是剧版和原著最大的区别。原著的诸葛亮腹黑而操盘大局,是一个为了大局而不惜使用诡道的人。剧版没有选择黑化诸葛亮,而是通过他在一摊浊水中投射了一缕理想主义的微光,当他宽恕了政敌,调停了蜀汉内部的政争,并且暗示自己心知蜀汉大势已去,但依旧明知不可为而为之,要在自己有生之年存续蜀汉时,他的眼里是有信仰的,他看到了具体的人。

路阳其实把原著升了一格,而这个升格是需要看到结局细细品鉴的,这个剧某种程度上接触到了历史之于人的一些本质——天地不仁,以万物为刍狗,但依然有可爱的人在出生入死,不为帝王将相,而为具体所爱。哪怕明知前程皆为虚妄,我也要手握“绣春刀”只为在乎的人。

内核: 在正史缄默处做文章

马伯庸原著的内核,其实就是对拥有信念之人的尊敬、对历史上的小人物的尊敬。从《风起陇西》的陈恭、荀诩,到《长安十二时辰》的张小敬,马伯庸擅于在正史的缄默处做文章,以小人物为主角,暗合历史上的重大事件。

在这些改编剧中,谍战/悬疑加历史是一个常见路数,比如《风起洛阳》《风起陇西》《长安十二时辰》,马伯庸的新作《两京十五日》《长安的荔枝》也有悬疑色彩,兼具RPG游戏的通关节奏感。用类型剧的特色融合主旋律,使得历史剧不再呆板、老气,是马伯庸提供的启示,他的历史小说深得年轻人喜欢,用时下流行的话说,这类小说兼具了专业性和“网感”,影视公司热衷于改编它们,也在情理之中。

这其中,《长安十二时辰》是特别的一部。它的审美、氛围感很迷人,如果不注水,它会是一部令人回味悠长的杰作。《风起陇西》则探索了历史谍战剧的模式,这个模式在苏联时期的代表作是《春天的十七个瞬间》,在中国是《潜伏》,但《潜伏》是发生在解放战争时期的故事,《风起陇西》的故事则放在三国。历史剧的皮,谍战剧的魂。马伯庸的小说擅于借古喻今,注重考据、悬念、讽刺、脑洞,不过,他在故事收尾、思想内核与女性人物的塑造上往往力有不逮。有批评者说他的小说故弄玄虚、套路重复,其实如果看过马伯庸写的《寂静之城》《卜马尾》,就能看出作者思想深刻、情感细腻的一面,奈何影视圈喜欢他同一个套路的小说:一类可以批量生产的历史类型化作品。

局限:如何在古意和看懂间找到平衡

《风起陇西》是一部难得的改编胜于原著的作品,导演路阳及其美术团队在服装、武术、建筑、构图等环节中,皆表现出很好得审美,一招一式都有《绣春刀》系列的风范。当然,这部剧也有它明显的缺陷,比如:太多现代词汇的使用令人出戏。历史剧不必全部文言文,古人有古人的白话,但如果历史剧都是现代白话,甚至出现明显的现代专用术语,历史剧的古意氛围就会被打破。

怎么在古意和观众看懂间找到平衡,是历史剧的难点,这方面《风起陇西》做的不错,但还远远没到纯熟之感,对比《大明王朝1566》老版《三国演义》就可略知一二。

第二点不足是剧本深度。剧本决定了历史剧的上限。《风起陇西》用美学保住了下限,但它总体来说只是一次利用正史记载缝隙凿开的虚构游戏。它像是一盘历史谍战类RPG,人物为剧情而服务,反转而反转不断刺激观众的欲求,也在不断消耗观众的耐心。导演牛刀小试,奈何剧情立意单薄,最终给人一种扯大旗捉小鬼之感,相比起同类型的《潜伏》,并没有后者那种荡气回肠、扼腕叹息之感,所以我说《风起陇西》是好戏,但它离“杰作”还差了一口气。

不过,《风起陇西》也为历史剧改编提供了一个思路,那就是在历史的缝隙中,创作者如何大胆想象小人物的生活,从小人物的命运见时代起伏。《潜伏》中的余则成与翠平、《风起陇西》的荀诩和陈恭,他们都是杜撰的人物,但他们浓缩了某种典范精神,从知其不可为而为之,到为信仰牺牲自我,再到“在乎具体的人”。

我愿意看到更多这样的作品:一个普通人如何在时代中自处,又如何面对信仰缺失的挑战,如何找到自己的安身立命之处?我想,所谓历史剧,回答的终究是这个问题。

延伸阅读

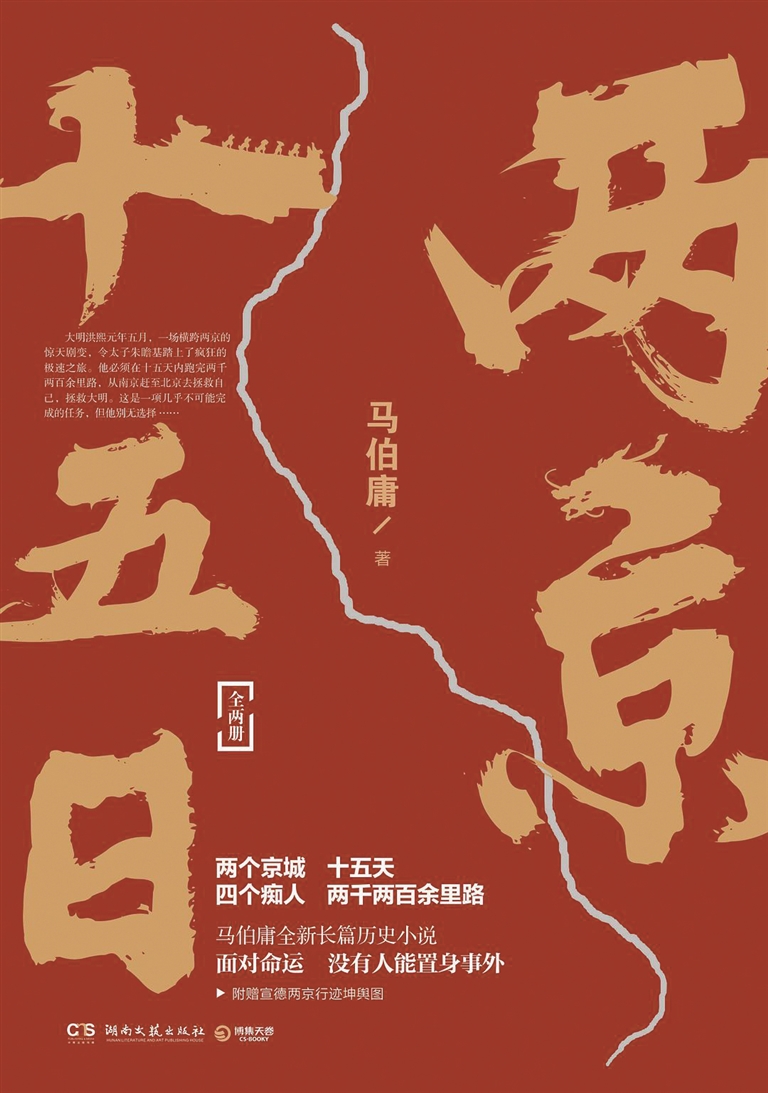

《两京十五日》

马伯庸 著

博集天卷·湖南文艺出版社

2020年7月

故事源于《明史》里关于朱瞻基的一段真实记载——“夏四月,以南京地屡震,命往居守。五月庚辰,仁宗不豫,玺书召还。六月辛丑,还至良乡,受遗诏,入宫发丧。”史书中的寥寥几字,背后究竟隐藏着怎样的深意?匆匆数句记载,谁才是真正的书写者?大明洪熙元年五月,一场横跨两京的惊天剧变,令太子朱瞻基踏上疯狂的极速之旅。他必须在十五天内跑完两千两百余里路,从南京赶至北京去拯救自己,拯救大明。这是一项几乎不可能完成的任务,但他别无选择……

风起陇西历史剧马伯庸